그레고리오 성가

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

그레고리오 성가는 초기 기독교 전례에서 발전하여 로마 가톨릭 교회의 공식 성가가 된 단선율 무반주 성가이다. 시편 낭송에서 유래되었으며, 8개의 교회 선법을 기반으로 멜로디 양식과 음악 어법, 기보법 등의 특징을 갖는다. 카롤링거 왕조 시대에 로마 성가와 갈리아 성가를 통합하여 성립되었으며, 샤를마뉴 대제에 의해 제국 전역에 보급되었다. 미사, 성무일도 등 전례에서 사용되며, 미사 고유문과 통상문, 성무일과에 널리 사용된다. 중세와 르네상스 음악 발전에 큰 영향을 미쳤으며, 현대 음악에도 다양한 형태로 영향을 주고 있다. 1980년대 이후에는 힐링 음악으로 대중적인 인기를 얻기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 천주교 음악 - 테하노 음악

테하노 음악은 19세기 후반 텍사스에서 독일계 이민자들의 폴카와 멕시코계 주민들의 음악이 결합하여 탄생한 장르로, 다양한 스타일을 포괄하며 현대적으로 발전했지만, 1990년대 이후 영향력이 감소했음에도 지역 음악으로서 명맥을 유지하고 있다. - 천주교 음악 - 참 반가운 성도여

"참 반가운 성도여"는 1892년 미국에서 처음 출판된 찬송가로, 한국 개신교 예배에서 널리 불리며, 19세기 초 미국 남부 민요에서 유래된 곡조를 가지고 있고, 한국 사회의 중요한 순간들에 불리거나 대중가요로 편곡되는 등 다양한 방식으로 사용되고 있다. - 서양 중세 음악 - 샹송

샹송은 프랑스어로 노래를 뜻하며 프랑스어권에서는 노래 전반을 의미하나, 다른 언어권에서는 프랑스어로 불리는 노래를 지칭하며, 중세부터 현대에 이르기까지 다양한 형태와 내용으로 발전해 온 프랑스의 대중가요를 의미한다. - 서양 중세 음악 - 바르 형식

바 형식은 마이스터징어 길드에서 유래된 음악 형식으로, 두 개의 동일한 부분과 하나의 다른 부분으로 구성된 AAB 형식을 따르며, 15세기부터 18세기에 걸쳐 사용되었고 다양한 장르에서 나타난다.

| 그레고리오 성가 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 종류 | 미사 음악 형식 |

| 기원 | 중세 |

| 사용 언어 | 라틴어 |

| 특징 | 단선율 무반주 교회 선법 사용 |

| 주요 형태 | 입당송 화답송 알렐루야 봉헌송 영성체송 |

| 상세 정보 | |

| 입당송 | 미사 시작 때 부르는 노래 |

| 화답송 | 성경 봉독 후 부르는 노래 |

| 알렐루야 | 축제 분위기의 노래 |

| 봉헌송 | 예물 봉헌 때 부르는 노래 |

| 영성체송 | 영성체 때 부르는 노래 |

| 주요 작곡가 | 교황 그레고리오 1세 (전승) |

| 발전 | 9세기경 형태 확립 중세 가톨릭교회의 표준 음악 |

| 로마자 표기법 | Geuregorio seongga |

| 추가 정보 | |

| 다른 이름 | 그레고리안 성가 (한국어) Gregorian chant (영어) グレゴリオ聖歌 (일본어) |

| 참고 문헌 | 그레고리오 성가 그레고리안 찬트 위키백과 영문 |

2. 역사

초기 기독교 전례는 유대교 전통을 계승하여 발전했으며, 시편 낭송이 중요한 영향을 미쳤다. 신약성서에는 최후의 만찬 중 찬송가를 부른 기록이 있으며,[21] 클레멘스 1세, 터툴리아누스 등도 초기 기독교의 찬송가 사용을 증언한다.[22]

3세기경부터 로마 전례에서 사용될 음악적 요소들이 나타나기 시작했다. 대립교황 히폴리토스에게 저자가 비정되는 『사도전승』에서는 할렐루야를 반복해서 칭송하는 할렐(시편에 기초한 유대교의 낭독)을 초기 기독교의 사랑의 만찬(아가페 만찬)과 결부시키고 있다.[25]

4세기경, 성 안토니우스를 따르는 사막 수도승들이 매주 150편의 시편 전체를 낭송하는 전통을 시작하면서 성무일과 성가의 기원을 찾을 수 있다. 375년경 동방 기독교에서는 안티포나적인 찬미가가 유행했고, 386년에 암브로시우스에 의해 이것이 서방에도 전래되었다.

5세기부터 9세기 사이, 서방 교회의 각 지역에서 고유한 성가 전통이 발전했다.

| 지역 | 성가 종류 |

|---|---|

| 영국 제도 | 켈트 성가 |

| 이베리아 반도 | 모사라베 성가 |

| 갈리아 | 갈리아 성가 |

| 이탈리아 반도 | 로마 성가, 고대 로마 성가, 암브로시오 성가, 베네벤토 성가 |

이러한 전통들은 서로마 제국 붕괴 후, 5세기에 있었다고 생각되는 연중 성가집에서 발전한 것일지도 모른다.

오늘날 학계에서는 그레고리오 성가가 카롤링거 시대에 로마 성가와 갈리아 성가를 통합하여 발전시킨 것으로 보고 있다. 샤를마뉴는 로마와의 유대를 강화하기 위해 로마 전례를 장려하고 제국 내에 그레고리오 성가를 적극적으로 전파했다.[28]

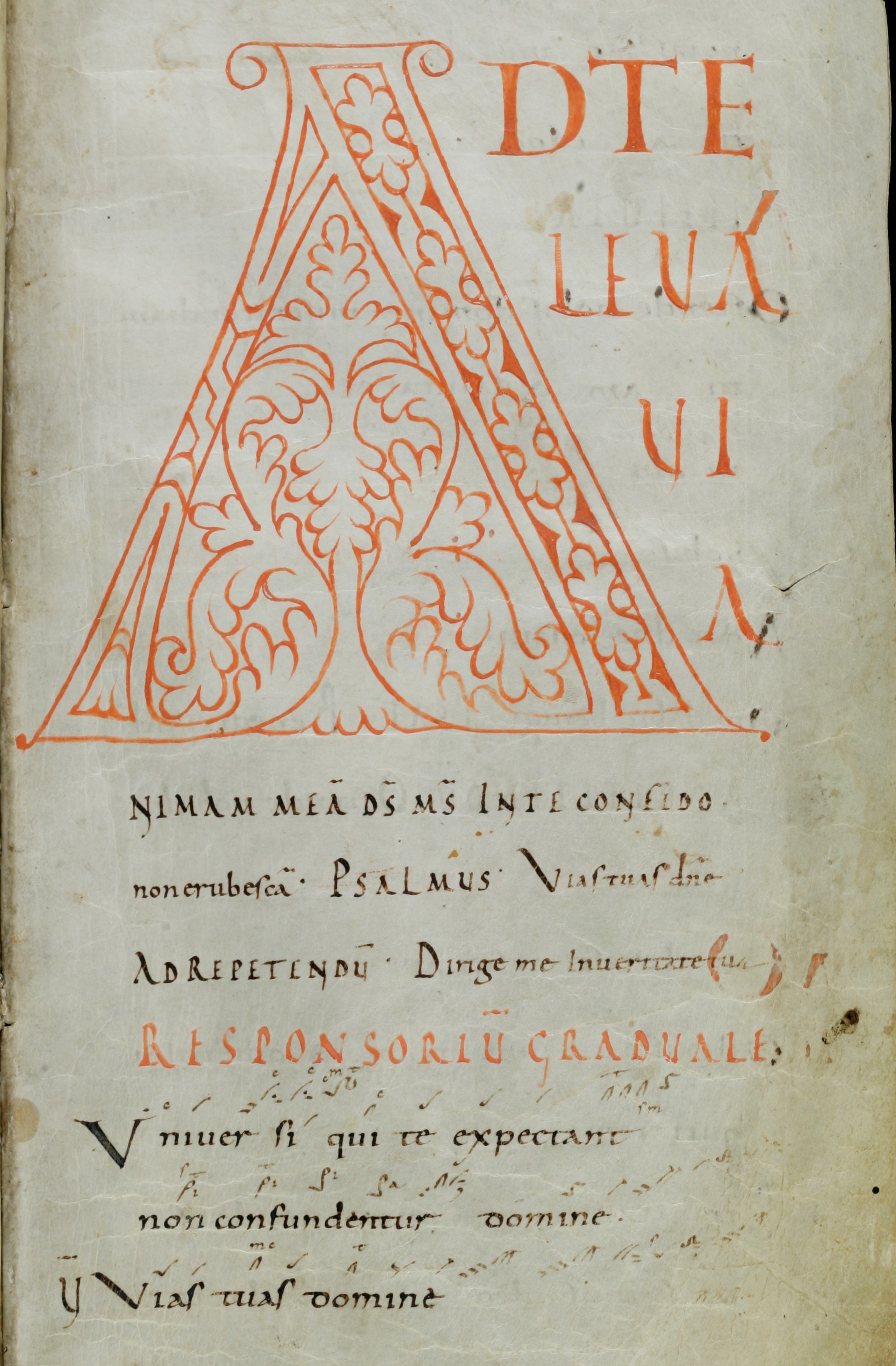

그레고리오 성가는 8개의 교회 선법으로 체계화되었고, 네우마 악보를 사용하여 기보되었다. 초기에는 네우마 악보가 사용되었으나, 11세기경 귀도 다레초에 의해 오선보가 도입되면서 오늘날과 같은 형태로 발전하였다.[17]

그레고리오 성가는 서방 교회의 다른 지역 성가들을 대체하며 로마 가톨릭 교회의 공식적인 성가로 자리 잡았다. 샤를마뉴는 신성 로마 제국 황제로 추대된 후, 종교적, 세속적 권력을 강화하기 위해 그의 제국 전역에 그레고리오 성가를 적극적으로 전파하여 사제들이 새로운 레퍼토리를 사용하지 않으면 사형에 처하도록 했다.[31]

최초의 악보 자료는 930년경에 쓰여진 (라옹 그레고리오 성가집, Graduale Laon)이다. 그 이전에는 평성가가 구전으로 전승되었다.

19세기 후반에는 초기 전례 및 음악 필사본이 발굴되어 편집되었다. 그 이전에 돔 프로스페르 게랑제는 솔레므에서 수도원 전통을 부활시켰다.

1904년 바티칸은 솔레므 성가의 판본을 의뢰했다. 주로 솔레므 편집자들이 리듬에 대한 논란이 되는 해석을 부과하기 위해 취한 스타일상의 자유로 인해 심각한 학술적 논쟁이 발생했다. 솔레므 판본에는 원본에서는 찾아볼 수 없는 악절 표시와 음표 연장 ''에피세마'' 및 ''모라'' 표시가 삽입되어 있다.

제2차 바티칸 공의회는 예배자들이 특히 성스러운 다성 음악을 그레고리오 성가 대신 사용할 수 있도록 공식적으로 허용했지만, 그레고리오 성가가 여전히 로마 가톨릭 교회의 공식 음악이며 로마 전례에서 예배에 가장 적합한 음악이라는 점을 재확인했다.[39]

2. 1. 초기 성가의 발전

초기 기독교 전례는 유대교 전통을 계승하여 발전했으며, 시편 낭송이 중요한 영향을 미쳤다. 신약성서에는 최후의 만찬 중 찬송가를 부른 기록이 있으며,[21] 클레멘스 1세, 터툴리아누스 등도 초기 기독교의 찬송가 사용을 증언한다.[22]3세기경부터 로마 전례에서 사용될 음악적 요소들이 나타나기 시작했다. 대립교황 히폴리토스에게 저자가 비정되는 『사도전승』에서는, 할렐루야를 반복해서 칭송하는 할렐(시편에 기초한 유대교의 낭독)을 초기 기독교의 사랑의 만찬(아가페 만찬)과 결부시키고 있다.[25]

4세기경, 성 안토니우스를 따르는 사막 수도승들이 매주 150편의 시편 전체를 낭송하는 전통을 시작하면서 성무일과 성가의 기원을 찾을 수 있다. 375년경 동방 기독교에서는 안티포나적인 찬미가가 유행했고, 386년에 암브로시우스에 의해 이것이 서방에도 전래되었다.

5세기부터 9세기 사이, 서방 교회의 각 지역에서 고유한 성가 전통이 발전했다.

| 지역 | 성가 종류 |

|---|---|

| 영국 제도 | 켈트 성가 |

| 이베리아 반도 | 모사라베 성가 |

| 갈리아 | 갈리아 성가 |

| 이탈리아 반도 | 로마 성가, 고대 로마 성가, 암브로시오 성가, 베네벤토 성가 |

이러한 전통들은 서로마 제국 붕괴 후, 5세기에 있었다고 생각되는 연중 성가집에서 발전한 것일지도 모른다.

2. 2. 그레고리오 성가의 성립과 발전

현재 학계에서는 그레고리오 성가가 카롤링거 시대에 로마 성가와 갈리아 성가를 통합하여 발전시킨 것으로 보고 있다. 샤를마뉴는 로마와의 유대를 강화하기 위해 로마 전례를 장려하고 제국 내에 그레고리오 성가를 적극적으로 전파했다.[28]

윌리 아펠과 Robert Snow는 그레고리오 성가가 750년경 이후 카롤링거 왕조 프랑스에서 로마 성가와 갈리아 성가를 통합, 발전시킨 것으로 보았다. 교황 스테파누스 2세는 752년부터 3년에 걸쳐 갈리아를 방문했을 때 로마 성가를 사용하여 미사를 거행했다. 샤를마뉴에 따르면, 그의 아버지 피핀 3세는 로마와의 관계를 강화하기 위해 갈리아 전례를 폐지하고 로마식으로 바꿨다고 한다. 785년부터 6년에는 샤를마뉴의 요청에 따라 교황 하드리아누스 1세가 로마 성가를 포함한 성례전식서를 카롤링거 왕조 궁정으로 보냈다. 그 후, 이 로마 성가는 현지 갈리아 성가의 영향을 받아 개변되면서 기록되었고, 더 나아가 8개의 교회 선법으로 정비되어 간다.[29]

그레고리오 성가는 8개의 교회 선법으로 체계화되었고, 네우마 악보를 사용하여 기보되었다. 초기에는 네우마 악보가 사용되었으나, 11세기경 귀도 다레초에 의해 오선보가 도입되면서 오늘날과 같은 형태로 발전하였다.[17]

그레고리오 성가는 서방 교회의 다른 지역 성가들을 대체하며 로마 가톨릭 교회의 공식적인 성가로 자리 잡았다.

2. 3. 보급과 쇠퇴

그레고리오 성가는 초기 교회 시대부터 기독교 전례의 일부였다. 시편 낭송이 고대 유대인 예배에 중요한 영향을 미치고 초기 기독교 의식과 성가에 기여했다는 것은 널리 받아들여지고 있다. 기독교인들은 유대인 조상들처럼 성경을 읽고 성가를 불렀으며, 새롭게 등장한 기독교 성가의 원천 자료는 원래 유대인들에 의해 노래 형태로 전해졌다.[3]신약전서는 최후의 만찬 중 찬송가를 부른 것을 언급한다. "그들이 찬송가를 부른 후에 감람산으로 나갔다"

학자들은 5세기부터 9세기까지 성가가 어떻게 발전했는지에 대해 여전히 논쟁 중인데, 이는 이 시기의 정보가 부족하기 때문이다.

그레고리오 성가는 놀랍도록 짧은 시간 안에 유럽 전역에서 매우 균일한 형태로 나타났다. 샤를마뉴는 신성 로마 제국 황제로 추대된 후, 종교적, 세속적 권력을 강화하기 위해 그의 제국 전역에 그레고리오 성가를 적극적으로 전파하여 사제들이 새로운 레퍼토리를 사용하지 않으면 사형에 처하도록 했다.[31] 영국과 독일 출처에서 그레고리오 성가는 북쪽으로 스칸디나비아, 아이슬란드 및 핀란드로 퍼져나갔다.[32] 885년, 스테파누스 5세는 슬라브어 전례를 금지하여 폴란드, 모라비아 및 슬로바키아를 포함한 동방 가톨릭 지역에서 그레고리오 성가가 우세하게 되었다.

서방 기독교의 다른 평성가 레퍼토리는 새로운 그레고리오 성가로부터 심각한 경쟁에 직면했다. 샤를마뉴는 지역 갈리아 전통보다 로마 전례를 선호하는 그의 아버지의 정책을 계속했다. 9세기까지 갈리아 전례와 성가는 사실상 사라졌지만, 지역 저항은 없지 않았다.[33] 사럼 전례의 그레고리오 성가는 켈트 성가를 대체했다. 그레고리오 성가는 베네벤토 성가와 1세기 이상 공존했지만, 베네벤토 성가는 교황령(1058년)에 의해 폐지되었다. 모사라베 성가는 서고트족과 무어인의 유입을 견뎌냈지만, 레콩키스타 기간 동안 스페인에 새로 임명된 로마의 지원을 받는 고위 성직자들은 견디지 못했다. 소수의 헌신적인 예배당에 국한된 현대 모사라베 성가는 매우 그레고리오화되어 원래 형태와 음악적으로 유사하지 않다. 밀라노에서 성 암브로시오의 음악적 명성과 교회 권위 덕분에 암브로시오 성가만이 오늘날까지 전해지고 있다.

그레고리오 성가는 결국 로마 자체의 지역 성가 전통을 대체했는데, 이것은 현재 고대 로마 성가로 알려져 있다. 10세기에는 이탈리아에서 실제로 음악 악보가 기록되지 않았다. 대신 로마 교황은 10세기와 11세기 동안 (독일) 신성 로마 제국 황제로부터 그레고리오 성가를 수입했다. 예를 들어, 니케아 신경은 1014년 황제 하인리히 2세의 요청에 따라 로마 전례에 추가되었다.[34] 교황 그레고리오의 전설에 의해 강화된 그레고리오 성가는 로마의 진정하고 원래의 성가로 여겨졌는데, 이는 오늘날까지도 계속되는 오해이다. 12세기와 13세기까지 그레고리오 성가는 다른 모든 서구 평성가 전통을 대체하거나 주변화했다.

최초의 악보 자료는 930년경에 쓰여진 (라옹 그레고리오 성가집, Graduale Laon)이다. 그 이전에는 평성가가 구전으로 전승되었다. 대부분의 그레고리오 성가 학자들은 음악 기보의 발달이 유럽 전역으로의 성가 전파에 기여했다는 데 동의한다. 초기 악보 필사본은 주로 독일 레겐스부르크, 스위스 생갈, 프랑스 라옹 및 생마르샬에서 발견된다.

그레고리오 성가는 오랜 역사 동안 변화하는 당대의 취향과 관습에 맞추기 위해 여러 차례 수정되었다. 1562년에서 1563년 사이에 개최된 트리엔트 공의회는 대부분의 세쿠엔차를 금지했다. 1582년에 출판된 기데트의 ''Directorium chori''와 1614년에 출판된 ''Editio medicea''는 당시 미학적 기준에 맞추어 찬트를 수정함으로써 부패하고 결함이 있는 "야만성"으로 여겨지는 부분을 과감하게 수정했다.[36]

19세기 후반에는 초기 전례 및 음악 필사본이 발굴되어 편집되었다. 그 이전에 돔 프로스페르 게랑제는 솔레므에서 수도원 전통을 부활시켰다. 그러나 1871년에 구 메디체아 판이 재인쇄되었고 (푸스텟, 레겐스부르크) 교황 비오 9세는 이를 유일한 공식 버전으로 선포했다. 솔레므는 자신들이 올바른 길을 가고 있다고 확신하면서 노력을 강화했다. 수십 년의 연구 끝에 솔레므 수도사들은 1889년에 계획된 시리즈의 첫 번째 책인 팔레오그라피 뮤지칼을 출판했다.[8]

솔레므 수도사들은 이 전투에서 가장 무거운 무기를 동원했다. 실제로 학문적으로 훌륭한 '팔레오'는 한때 부패한 푸스텟 판을 영원히 폐지하기 위한 전차로 의도되었다. 다양한 필사본 전반에 걸친 일치성의 증거를 바탕으로 솔레므는 실용적인 재구성을 수행할 수 있었다. 이 재구성된 성가는 학문적으로 칭찬을 받았지만, 1903년 교황 레오 13세가 사망할 때까지 로마에서 거부당했다. 그의 후계자인 교황 비오 10세는 곧 솔레므 성가(현재 ''리베르 우수알리스''로 편찬됨)를 권위 있는 것으로 받아들였습니다.

1904년 바티칸은 솔레므 성가의 판본을 의뢰했다. 주로 솔레므 편집자들이 리듬에 대한 논란이 되는 해석을 부과하기 위해 취한 스타일상의 자유로 인해 심각한 학술적 논쟁이 발생했다. 솔레므 판본에는 원본에서는 찾아볼 수 없는 악절 표시와 음표 연장 ''에피세마'' 및 ''모라'' 표시가 삽입되어 있다.

반대로, 원본에서 찾을 수 있는 의미 있는 글자는 생략되었는데, 이 글자들은 속도를 높이거나 늦추는 것과 같은 리듬과 발음에 대한 지시를 제공한다. 이러한 편집 관행으로 인해 솔레므 해석의 역사적 진실성에 의문이 제기되었다.[38]

비오 10세는 그의 교황령 ''Tra le sollecitudini''에서 그레고리오 성가의 사용을 명령하고 신자들이 미사 통상문을 노래하도록 장려했지만, 고유문의 노래는 남성에게만 허용했다. 제2차 바티칸 공의회는 예배자들이 특히 성스러운 다성 음악을 그레고리오 성가 대신 사용할 수 있도록 공식적으로 허용했지만, 그레고리오 성가가 여전히 로마 가톨릭 교회의 공식 음악이며 로마 전례에서 예배에 가장 적합한 음악이라는 점을 재확인했다.[39]

3. 음악적 특징

그레고리오 성가는 9세기에서 10세기에 걸쳐 서유럽과 중앙 유럽에서 발전했으며, 카롤링거 왕조 시대에 로마와 갈리아의 성가를 통합한 것으로 여겨진다. 교회 선법의 성립에 영향을 주었으며, 8개의 선법으로 체계화되었다.

그레고리오 성가의 선율은 독특한 머리글(인키핏), 종지(카덴츠), 낭송음(리사이팅 톤)을 사용하고, 기존 멜로디를 전용하는 센토니제이션(centonization) 기법을 통해 발전했다. 주로 순차 진행하며, 3도 도약이 흔하게 나타난다. 특정 음높이가 연속으로 사용되면서 주변 음들이 끌어당겨지는 듯한 선율도 특징적이다.[53],[54] 각 선법에는 자주 사용되는 시작과 종지가 있으며, 이는 선법 이론만으로는 설명하기 어렵다.

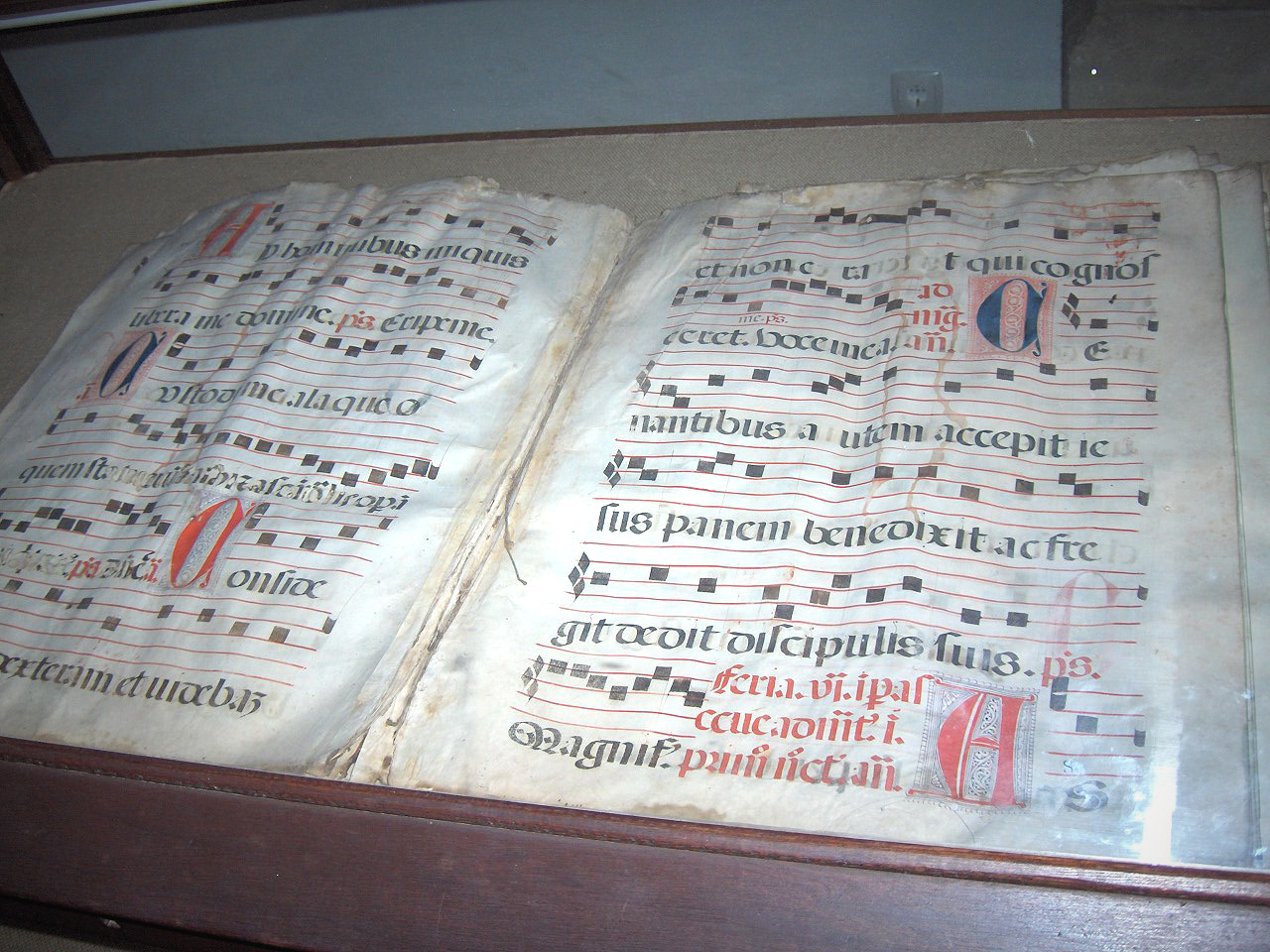

네우마 악보를 사용하여 기보되었으며, 이 네우마 악보는 16세기에 오늘날 사용되는 오선보로 발전했다.[17] 초기 네우마는 음높이를 표시하지 않았지만, 음악적 제스처와 텍스트 발음을 정교하게 표현했다.[58] 11세기에는 음높이를 표시하는 방법이 개발되었고, 13세기에는 네 줄 오선 위에 사각 기보법으로 기록하는 것이 일반화되었다.

3. 1. 멜로디 양식

그레고리오 성가는 음절당 음표 수에 따라 크게 세 가지 양식으로 나뉜다. 음절 양식은 한 음절에 한 음을 사용하는 가장 단순한 형태이다. 네우마 양식은 한 음절에 주로 2~3개의 음을 사용하며, 멜리스마 양식은 한 음절에 5~6개에서 많게는 60개 이상의 여러 음을 사용하여 매우 화려하다.[40]멜로디 유형에 따라서는 레치타티보와 자유 멜로디로 나눌 수 있다.[41] 전례적 낭송은 낭송음이라는 단일 음높이를 주로 사용하며, 시작구, 부분 종지, 완전 종지 부분에 다른 음높이가 나타난다. 예를 들어, 부활절 집전기도는 131개의 음높이에 127개의 음절이 불려지는데, 이 중 108개는 낭송음 A이고 나머지 23개는 G이다.[42]

시편 성가는 낭송과 자유 멜로디를 모두 포함하며, 직접 시편 암송, 대위 성가, 응답 성가가 있다.[43] 직접 시편 암송은 시편 구절을 간단한 음정으로 후렴 없이 노래한다. 대위 성가는 원래 두 합창단이 번갈아 노래하는 형태로, 한쪽은 시편 구절을, 다른 쪽은 대위라고 하는 후렴을 노래한다. 입장송(Introit)과 영성체가 대표적이다. 시간이 지나면서 구절 수가 줄어들고, 멜로디의 낭송음을 통해 낭송의 기원을 보여준다. 응답 성가는 독창자의 시편 구절과 합창단의 응답이 번갈아 나오는 형태이다. 단계송(Gradual), 알렐루야(Alleluia), 봉헌송(Offertory) 등이 해당된다. 응답 성가는 종종 여러 표준 음악 구절을 모아 만드는 켄토니제이션 방식으로 만들어진다.

그레고리오 성가는 로마 전례에서 다양한 기능을 수행한다. 전례적 낭송은 부제나 사제가 낭송하는 텍스트에, 대위 성가는 전례 행위에, 응답 성가는 독서와 교훈에 사용된다.[44] 미사 통상문(Ordinary of the Mass), 서정시, 찬송가(hymn) 등은 원래 회중이 함께 부르도록 의도되었다.[45]

3. 2. 선법

그레고리오 성가는 비잔틴 성가의 8분류 체계인 옥토에코스(oktoechos)의 영향을 받아 8개의 교회 선법으로 분류된다.[46] 각 선법은 종지음(Finalis), 지배음(Dominant), 그리고 음역(Ambitus)으로 구별된다. 종지음은 곡의 마지막 음으로, 선율의 전체 구조에서 중요한 역할을 한다. 지배음은 선율에서 낭송음으로 사용되는 보조 음높이이다. 음역은 선율에 사용되는 음높이의 범위를 나타낸다.종지음이 음역의 중간에 있거나 음역이 제한된 선율은 '변격'(플라갈, plagal) 선법으로, 종지음이 음역의 하단에 있고 5음 또는 6음 이상의 범위를 가진 선율은 '정격'(오센틱, authentic) 선법으로 분류된다. 변격 선법과 정격 선법은 종지음은 같지만 지배음이 다르다.[47] 선법의 이름은 고대 그리스 선법에 대한 오해에서 비롯된 것으로, 중세 시대에는 거의 사용되지 않았다. '히포(Hypo)' 접두사는 선율이 종지음 아래로 이동하는 변격 선법을 나타낸다.

8개의 교회 선법은 다음과 같다.

| 선법 번호 | 종지음 | 명칭 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1, 2 | D | 도리아, 하이포도리아 | 정격, 변격 |

| 3, 4 | E | 프리지아, 하이포프리지아 | 정격, 변격 |

| 5, 6 | F | 리디아, 하이폴리디아 | 정격, 변격 |

| 7, 8 | G | 믹솔리디아, 하이포믹솔리디아 | 정격, 변격 |

A, B, C로 끝나는 선율을 가진 음계는 에올리안, 로크리안, 아이오니안이라고도 하지만, 별개의 음계로 간주되지 않고 동일한 육음계(hexachord) 집합을 사용하는 음계의 전주로 취급된다. 그레고리오 성가의 실제 음높이는 고정되어 있지 않으므로, 가장 편안한 음역에서 노래할 수 있다.

일부 그레고리오 성가 유형은 각 음계에 대해 별도의 음악 공식을 가지고 있어, 한 부분의 성가가 다음 부분으로 부드럽게 전환될 수 있도록 한다. 예를 들어, 응답송 반복 사이에 불리는 시편 구절이나 영광송(Gloria Patri) 등이 있다.[48]

모든 그레고리오 성가가 귀도 다레초(Guido d'Arezzo)의 육음계 또는 8개 음계 시스템에 깔끔하게 들어맞는 것은 아니다. 특히 독일 출처의 성가 중에는 네움(neume)이 육음계 시스템 외부의 E와 F 음표 사이의 음높이 떨림을 암시하는 것들이 있다.[49]

3. 3. 음악 어법

그레고리오 성가의 선율은 주로 순차 진행하며, 3도 도약이 흔하다. 암브로시우스 성가나 베네벤토 성가보다 더 큰 도약도 자주 나타난다. 예를 들어 D음에서 옥타브 위 D음으로 가는 것보다, D-F-A-C-B와 같이 D음에서 7도 위 B음까지 가는 경우가 많다.[53] F-A-B처럼 특정 음높이가 연속으로 사용되고, 그 주위의 다른 음들이 끌어당겨지는 듯한 선율도 많다.[54]각 선법에는 자주 사용되는 시작(인키피트)과 종지(카덴츠)가 있는데, 이는 선법 이론만으로는 설명하기 어렵다. 성가는 종종 음악적 하위 구절을 조합하거나 반복하는 복잡한 내부 구조를 보인다. 특히 봉헌창이나, 키리에나 아뉴스 데이처럼 짧은 텍스트를 반복하는 성가, 대응창이나 글로리아, 크레도 등 텍스트가 명확하게 나뉘는 부분에서 두드러진다.[55]

일부 성가는 선율적으로 계통 관계를 갖는다. 입시곡(그라두알레)이나 송가(트락투스)를 만들 때, 일종의 음악적 "문법"에 따른 센테니제이션으로 음악적 프레이즈를 구성한다. 특정 프레이즈는 성가의 시작이나 끝에만 사용되고, 어떤 프레이즈는 특정 조합으로만 사용된다. 예를 들어 입시곡 ''Iustus ut palma''처럼 음악적으로 밀접한 관계를 갖는 성가군이 형성된다.[56] 제3선법의 입당송 중 일부는 유사한 선율을 가진다. 제3선법에서는 B음이 도미넌트이므로, 보통 B음이 낭송음이 되지만, 이러한 제3선법 입당송에서는 A음과 B음을 모두 낭송음으로 사용하며, 조성감을 확립하기 위해 A음에서 B음으로 장식적인 도약으로 시작하는 경우가 많다.[57]

3. 4. 기보법

초기에는 네우마 악보를 사용하여 그레고리오 성가를 기보했다. 네우마는 음의 움직임과 각 음절 내 상대적 지속 시간을 나타내는 기호였다. 초기 네우마는 특정 음높이를 나타내지 않았지만, 음악적 제스처와 텍스트의 발음을 표현하는 데는 정교하고 정확했다.[58]시간이 지나면서 네우마 기보법은 발전했다. 11세기 전반, 프랑스 아키텐 지역의 생 마르샬 수도원을 중심으로 상대적인 음높이를 표시하는 방법이 개발되었다. 건조하게 긁거나 잉크로 그린 선을 사용하여 음표 기호 간의 상대적인 음높이를 C 또는 F로 표시했다. 그러나 독일어권 지역에서는 12세기까지 음높이가 표시되지 않은 네우마 기호를 계속 사용했다. 또한, 다음 음높이를 보여주는 'custos'나 테누토를 나타내는 문자 't'와 같은 추가 기호가 개발되어 발음, 지속 시간, 템포 변화를 나타냈다.[58]

13세기에 이르러 그레고리오 성가의 네우마 악보는 네 줄짜리 오선 위에 사각 기보법으로 기록되는 것이 일반적이 되었다. 사각 기보법에서 음절에 오름차순으로 배열된 작은 음표 그룹은 아래에서 위로 읽는 겹쳐진 사각형으로 표시되고, 내림차순으로 배열된 음표는 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 다이아몬드로 기록된다. 음절에 많은 음표가 있는 경우, 작은 음표 기호 그룹을 연속해서 기록하여 왼쪽에서 오른쪽으로 읽도록 했다. 오리스쿠스, 퀴리스마, 리퀘스켄트 음표 기호는 특수한 발성 처리를 나타내지만, 구체적인 방법은 확실하지 않다. 변b음(B♭)은 음표 기호 왼쪽에 둥근 밑줄 'b'로 표시되며, 필요한 경우 정사각형으로 쓰인 'b-durum'은 B♮을 나타내고 b-mollum을 취소하는 역할을 했다. 현대 성가집은 주로 이 사각 기보법을 표준으로 사용한다.

4. 연주

그레고리오 성가는 전통적으로 남성 성가대가 불렀으며, 미사와 성무일과 기도에서 남성 성직자들이 불렀다. 대도시를 제외하고는 성직자 수가 제한적이었기에 점차 평신도 남성들도 합창에 참여하게 되었다. 여자 수도원에서는 여성들도 수행 생활의 일환으로 미사와 성무일과에서 노래하는 것이 허용되었지만, 평신도 여성이 스콜라 칸토룸 등의 성가대에서 노래하는 것은 허용되지 않았다.[59]

중세 악보에는 리듬이 명확하게 표시되어 있지 않아, 그레고리오 성가의 리듬에 대한 연구자들의 견해는 분분하다. 19세기 말 바그너(Wagner), 포티에(Pothier), 모케로(Mocquereau) 등에 의한 성가 부흥 운동에는 크게 두 개의 진영이 있었다. 하나는 바그너 등의 파벌로, 성가에 박자를 적용하는 것을 주장했지만, 어떻게 적용할 것인가에 대해서는 의견이 일치하지 않았다. 다른 한 파벌은 포티에와 모케로를 중심으로 각 음표의 음가는 기본적으로 같다고 보고 자유로운 리듬으로 노래하며, 가사 또는 음악적으로 강조해야 할 부분에서는 적절히 음을 늘이는 것을 주장했다. 솔레임 수도원판 그레고리오 성가 현대 악보는 이 해석에 기초하고 있다.[65]

현대 일반적인 그레고리오 성가 연주에서는 주로 미적 의식의 관점에서 박이나 주기적인 박자를 사용하지 않는 방법이 선호된다.[67] 강세는 텍스트에 의해, 프레이징은 선율의 윤곽에 의해 결정된다. 솔레임 방식의 음의 연장은 여전히 널리 행해지고 있지만, 절대적인 규범은 아니다.

4. 1. 편성

그레고리오 성가는 전통적으로 남성 성가대가 불렀으며, 원래는 미사와 성무일과 기도에서 남성 성직자들이 불렀다. 하지만 대도시를 제외하고는 성직자 수가 제한적이었기에 점차 평신도 남성들도 합창에 참여하게 되었다. 여자 수도원에서는 여성들도 수행 생활의 일환으로 미사와 성무일과에서 노래하는 것이 허용되었지만, 평신도 여성이 스콜라 칸토룸 등의 성가대에서 노래하는 것은 허용되지 않았다.[59]4. 2. 리듬

중세 악보에는 리듬이 명확하게 표시되어 있지 않아, 그레고리오 성가의 리듬에 대한 연구자들의 견해는 분분하다. 예를 들어, 프레수스(pressus)와 같은 뉴마는 음의 반복을 나타내지만, 이는 음의 연장이나 반향(리퍼커션)을 나타내는 것일 수도 있다. 13세기에는 사각 뉴마가 널리 보급되어 많은 성가에서 뉴마에 할당된 음의 길이에 따라 각 음이 불린 것 같지만, 13세기 음악 이론가인 히에로니무스(모라비아)는 마지막 음을 길게 늘이는 등 특정 음에 대한 예외를 언급하고 있다.[63] 1614년의 ''Editio medicaea'' 등 후대 개정판에서는 멜리스마의 선율적 악센트가 음절의 악센트와 일치하도록 고쳐 쓰여졌다.[64] 이러한 미적 의식은 19세기 말 바그너(Wagner), 포티에(Pothier), 모케로(Mocquereau) 등에 의한 성가 부흥 운동이 일어날 때까지 강력한 영향력을 유지했다.19세기 말의 성가 부흥 운동에는 크게 두 개의 진영이 있었다. 하나는 바그너, 야머스(Jammers), 리프하르트(Lipphardt) 등의 파벌로, 성가에 박자를 적용하는 것을 주장했지만, 어떻게 적용할 것인가에 대해서는 의견이 일치하지 않았다. 다른 한 파벌은 포티에와 모케로를 중심으로 각 음표의 음가는 기본적으로 같다고 보고 자유로운 리듬으로 노래하며, 가사 또는 음악적으로 강조해야 할 부분에서는 적절히 음을 늘이는 것을 주장했다. 솔레임 수도원판 그레고리오 성가 현대 악보는 이 해석에 기초하고 있다. 모케로는 선율을 2음 또는 3음의 프레이즈로 나누고 각 프레이즈의 처음에 ‘박’과 유사한 ‘이크투스’(ictus, 강세)를 두고 이를 작은 수직선 기호로 표시했다. 이러한 선율의 기본 단위는 키로노미(손짓)에 의해 표현되는 더 큰 프레이즈로 묶인다.[65] 이 방법론은 20세기 전반에 널리 유행했고, 저스틴 워드의 유아 음악 교육 프로그램을 통해서도 보급되었지만, 제2차 바티칸 공의회에서 성가의 전례적 역할이 약화되고 새로운 세대의 연구자들에 의해 모케로의 리듬 이론이 근본적으로 부정되면서 점차 사용되지 않게 되었다.[66]

현대 일반적인 그레고리오 성가 연주에서는 주로 미적 의식의 관점에서 박이나 주기적인 박자를 사용하지 않는 방법이 선호되고 있다.[67] 강세는 텍스트에 의해, 프레이징은 선율의 윤곽에 의해 결정된다. 솔레임 방식의 음의 연장은 여전히 널리 행해지고 있지만, 절대적인 규범은 아니다.

5. 전례에서의 사용

최근 돔 카르디네(Dom Cardine)의 기호학적 접근법이 강화되면서, 여러 성가 악보의 선율 변이에 대한 연구가 활발해졌다. 이러한 연구를 통해 그레고리오 성가 악보(Graduale)와 다른 성가집에 많은 선율 오류가 있음이 밝혀졌고, 이에 따라 최신 선율 복원에 기반한 새로운 편집의 필요성이 제기되었다.

1970년대 이후, 국제 그레고리오 성가 연구 학회(AISCGre)의 선율 복원 연구팀은 제2차 바티칸 공의회 헌장 "Sacrosanctum Concilium"의 요청에 따라 "보다 비판적인 판본(editio magis critica)"을 작업해 왔다. 2011년에는 바티칸 출판사(Libreria Editrice Vatican)와 콘브리오 출판사(ConBrio Verlagsgesellschaft, Regensburg)가 "보다 비판적인 판본, SC 117에 따라"(Graduale Novum Editio Magis Critica Iuxta SC 117)의 첫 번째 권 "De Dominicis et Festis"를 출판했다.

이러한 접근 방식에서는 높이가 표시되지 않은 초기 '리듬' 악보와 줄을 사용하거나 텍스트 위에 이중 알파벳 및 뉴움 표기법을 사용하는 후기 '선율' 악보를 비교한다. 후기 악보는 초기 악보에 비해 리듬이 세련되지 못한 경우가 많지만, 두 그룹 간의 비교를 통해 명백한 실수를 수정할 수 있었다.

1984년 크리스 하켄네스(Chris Hakkennes)는 ''그레고리오 성가 삼중 악보(Graduale Triplex)'' 필사본을 발표했다. 그는 라온(Laon)과 생갈렌(Sankt Gallen)의 두 가지 가장 중요한 자료의 리듬 표기를 통합한 새로운 사각 표기법 '심플렉스(simplex)'를 고안했다. 그는 자신의 필사본을 ''라갈 그레고리오 성가(Gradual Lagal)''라고 불렀으며, 그레고리오 성가집(Graduale Romanum)에서 발견된 조(mode) 오류나 기타 선율 오류를 수정했다. 그러나 ''라갈 그레고리오 성가''에서 제안된 리듬 해결책은 성가 텍스트와 다소 미미하게 관련되어 있다는 비판도 있다.

5. 1. 미사 전례 순서 (가톨릭 교회)

그레고리오 성가를 올바르게 이해하기 위해서는 가톨릭 교회의 미사 전례 순서를 이해해야 한다. 가톨릭 교회의 미사 전례 순서, 특히 창(唱)미사 때 노래로 하는 부분은 다음과 같다.| 순서 | 설명 |

|---|---|

| 시작 예식 | 사제와 봉사자가 입당할 때 부르는 입당송, 성호경과 인사, 참회 예식 중의 자비송, 대영광송, 본기도 순서로 진행된다. |

| 말씀 전례 | 제1독서 후 화답송이 이어진다. 제2독서 후에는 부속가가 이어진다. 복음 전에는 복음 환호송(사순 시기에는 연송, 사순 시기가 아닐 때에는 알렐루야)이 따른다. 그 후 복음 전 대화구와 복음이 이어진다. 신앙 고백( 니케아 콘스탄티노폴리스 신경) 후 보편지향기도가 이어진다. |

| 성찬 전례 | 봉헌송은 공식적으로 없어졌으나, 제대와 예물 준비 순서에서 적절한 성가를 부를 수 있다(현행 공식 명칭은 예물 준비 성가). 예물기도, 감사송, 거룩하시도다(Benedictus 내용 포함), 신앙의 신비여, 마침 영광송, 주님의 기도와 맺음 환호, 하느님의 어린 양, 영성체송, 영성체 후 기도 순서로 진행된다. |

| 마침 예식 | 강복, 파견 순서로 진행된다. |

5. 1. 1. 시작 예식

사제와 봉사자가 입당할 때 부르는 입당송(Introitus), 성호경(Signum Crucis)과 인사(Formulae Salutationis), 참회 예식(Actus paenitentalis) 중의 자비송(Kyrie), 대영광송(Gloria in excelsis Deo), 본기도(Collecta) 혹은 '모음 기도' 순서로 진행된다.[68]5. 1. 2. 말씀 전례

제1독서(Lectio Prima) 후 화답송(Graduale)이 이어진다. 화답송은 과거에 층계송, 응송 등으로 불렸지만, 현재는 화답송으로 통일되었다. 제2독서(Lectio Secunda) 후에는 부속가(Sequentia)가 이어진다. 부속가는 예수 부활 대축일과 8일 축제, 성령 강림 대축일, 그리스도의 성체 성혈 대축일, 그리고 9월 15일 고통의 성모 마리아 기념일에 불린다.복음 전에는 복음 환호송(acclamatio ante lectionem Evangelii)이 따르는데, 사순 시기에는 연송(Tractus)을, 사순 시기가 아닐 때에는 알렐루야(Alleluia)를 부른다. 그 후 복음 전 대화구와 복음(Evangelium)이 이어진다.

신앙 고백 순서에서는 사도신경이 아닌 니케아 콘스탄티노폴리스 신경을 의미하는 신경(Credo)을 바친다. 마지막으로, 보편지향기도(Oratio universalis)가 이어진다.

5. 1. 3. 성찬 전례

봉헌송(Offertorium)은 공식적으로 없어졌으나, 제대와 예물 준비 순서에서 적절한 성가를 부를 수 있다. 예전에는 '봉헌성가'라고 했던 이 성가의 현행 공식 명칭은 '예물 준비 성가'이다.[68]예물기도(Oratio super oblata)

감사송(Praefatio)

거룩하시도다(Sanctus) - 현행 전례에서는 이 곡 안에 Benedictus의 내용까지 모두 있다.

신앙의 신비여(Mysterium fidei)

마침 영광송(Doxologiam)

주님의 기도(Oratio Dominica)와 맺음 환호(주님께 나라와)

하느님의 어린양(Agnus Dei)

영성체송(Antiphona ad communionem)

영성체 후 기도(Post communio)

5. 1. 4. 마침 예식

가톨릭 교회에서 미사 전례의 마지막 부분은 다음과 같다.[70]- 강복(Benedictio)

- 파견(Ite missa est)

5. 2. 미사 고유문과 통상문

입제창, 승계창, 알렐루야창, 영창, 속창, 봉헌창, 성체영성체창은 미사일에 따라 다른 텍스트를 사용하기 때문에 “미사의 고유문”이라고 불리며, 성가 또한 미사일마다 다른 것을 사용한다.입제창(イントロイトゥス)은 사제의 행렬 시에 사용되는 교창 성가이다. 전형적으로 안티포나, 시편 구절, 안티포나 반복, 송영, 안티포나 반복의 형태를 취한다. 랑송음이 선율 구조를 지배하는 경우가 많다.

승계창(グラドゥアーレ)는 사도행전 봉독 후 일과를 봉창하는 응창 성가이다. 승계창의 대부분은 센티니제이션에 의해 만들어지며, 기존의 프레이즈가 덧붙여져 성가의 선율이 만들어지고, 음악적으로 밀접한 관계에 있는 선율군이 형성된다.

알렐루야창은 alleluia의 마지막 a를 길게 늘이는 “율비스”라는 밝은 멜리스마로 잘 알려져 있다. 다른 텍스트의 알렐루야창에도 본질적으로 같은 선율이 사용되는 경우가 많으며, 이처럼 기존의 선율을 새로운 알렐루야 텍스트에 사용하는 것을 “어댑테이션(adaptation)”이라고 한다. 알렐루야창은 사순절 등 회개 기간에는 불리지 않고, 대신 일반적으로 시편을 텍스트로 하는 영창(트락투스)이 불린다. 트락투스는 승계창과 마찬가지로 센티니제이션에 의한 것이 많다.

속창(セクエンツィア)는 대구 형식의 시의 봉창이다. 세쿠엔차의 텍스트 대부분은 전례문에 포함되지 않기 때문에 그레고리오 성가의 본래 목록에는 없지만, 매우 잘 알려진 “빅티마에 파스칼리 라우데스”, “베니 산크테 스피리투스” 등의 성가가 포함되어 있다. 9세기부터 10세기 초에 활동한 초기 세쿠엔차 작가인 생갈렌 수도원의 노토케르 발불은 세쿠엔차는 알렐루야창의 율비스에 시구를 추가하는 것으로부터 발전했다고 말하고 있다.[68]

봉헌창(オッフェルトリウム)는 봉헌 중에 불린다. 과거에는 매우 장황한 연구조를 가지고 있었지만, 12세기경에는 연의 사용이 폐지되었다.

성체영성체창(コンムニオ)는 성찬의 성체 영성체 중에 불린다. 선율은 종종 조성적으로 불안정하며, 본위 라음과 변라음 사이를 오간다. 이러한 성체영성체창은 명확하게 하나의 선법으로 분류할 수 없다.

키리에, 글로리아, 크레도, 산크투스, 베네딕투스, 그리고 아뉴스 데이는 어떤 미사에서든 같은 텍스트를 사용하기 때문에 “통상문”이라고 불린다.

키리에(Kyrie)(憐れみの賛歌)는 “키리에 엘레이손(Kyrie eleison)”(주여, 불쌍히 여기소서)을 세 번, “크리스테 엘레이손(Christe eleison)”(그리스도여, 불쌍히 여기소서)을 세 번, 다시 “키리에 엘레이손(Kyrie eleison)”을 세 번 반복하는 형태이다. 오래된 성가에서는 “키리에 엘레이손 이마스(Kyrie eleison imas)”(“주여, 우리를 불쌍히 여기소서”)의 형태도 볼 수 있다. 키리에는 라틴어가 아닌 헬레니즘 그리스어를 사용하는 것이 특징적이다. 텍스트의 반복 구조를 반영하여 음악적으로도 반복 구조를 사용하는 경우가 많다. 캄브레 사본에 수록된 Kyrie ad. lib. VI는 ABA CDC EFE'의 구조를 가지며, 각 구절마다 음역이 이동한다. 마지막 “키리에 엘레이손(Kyrie eleison)”에 해당하는 E' 부분은 그 자체로 aa'b의 구조를 가지고 있으며, 클라이맥스를 만들어낸다.[69]

글로리아(Gloria)(栄光の賛歌)는 대영광송을 봉헌하는 것이고, 크레도(Credo)(信条告白)는 니케아 신경을 봉헌하는 것이다. 이러한 예식문은 길기 때문에, 성가도 종종 텍스트의 구분에 대응하는 절 구조를 가지고 있다. 또한, 크레도는 후대에 미사에 추가된 예식문이기 때문에, 그레고리오 성가에 포함된 곡 수가 비교적 적다.

산크투스(Sanctus)(聖なるかな)와 아뉴스 데이(神の子羊)는 키리에와 마찬가지로, 예식문에 반복이 많고, 음악적으로도 반복 구조를 취하는 경우가 많다.

엄밀히 말하면, 미사의 해산을 알리는 이테 미사 에스트(行け、解散する)와 베네디캄스 도미노(神を讃えよう)도 통상문에 포함되며, 각각 그레고리오 성가도 있지만, 짧고 간결하기 때문에, 후대에는 작곡의 대상이 되는 경우가 드물고, 연구 대상에서 제외되는 경우가 많다.

5. 3. 성무일도

수도원에서는 성무일과에서 그레고리오 성가가 불린다. 주로 시편의 교창, 조과의 대응창, 다른 정시과 및 종과의 소응창에 사용된다. 성무일과의 시편 교창은 짧고 간결한 것이 많지만, 대응창은 복잡하고 길다.[70]성무일과의 끝에는 「알마 레데프토리스 마테르(Alma Redemptoris Mater)」, 「아베 레지나 체롤룸(Ave Regina Caelorum)」, 「레지나 체리(Regina Caeli)」 또는 「살베 레지나(Salve Regina)」의 네 가지 마리아 안티포나 중 하나가 불린다. 이들은 모두 비교적 성립이 늦은 성가로, 11세기에 성립되었으며, 다른 성무일과용 안티포나보다 훨씬 복잡하다. 음악학자 아펠(Apel)은 이 네 곡을 "중세 후기의 가장 아름다운 작품 중 하나"라고 언급했다.[70]

6. 영향

그레고리오 성가는 중세 및 르네상스 음악 발전에 큰 영향을 미쳤다. 현대 오선보는 그레고리오 성가 네우마에서 발전했다.[71] 성가를 위해 고안된 네모난 악보는 다른 종류의 음악에도 차용되었다. 특정 네움의 그룹은 리듬 모드를 나타내는 데 사용되었다. 15세기와 16세기에 둥근 음표 머리가 기존의 네모나 마름모꼴을 대체했지만, 성가집은 보수적으로 네모난 악보를 유지했다. 16세기에는 오선에 다섯 번째 선이 추가되는 것이 표준이 되었다. 베이스 클레프와 ♭, 자연 기호, ♯ 악보 기호는 그레고리오 성가 표기법에서 유래했다.[71]

그레고리오 성가 선율은 트로프와 전례극의 음악적 소재 및 모델 역할을 했다. "Christ ist erstanden"(크리스트 이스트 에어슈탄덴)과 "Nun bitten wir den Heiligen Geist"(눈 비텐 비어 덴 하일리겐 가이스트)와 같은 토착 언어 찬송가는 원래 그레고리오 성가 선율을 번역된 텍스트에 맞춰 개작했다. 그레고리오 성가의 즉흥적인 화성 편곡인 오르가눔을 시작으로, 그레고리오 성가는 중세와 르네상스 폴리포니의 원동력이 되었다. 종종 그레고리오 성가(때로는 수정된 형태)가 ''칸투스 피르무스''로 사용되어, 성가의 연속된 음표가 화성 진행을 결정했다. 특히 ''Alma Redemptoris Mater''(알마 레뎀프토리스 마테르)와 같은 마리아 반복송은 르네상스 시대 작곡가들에 의해 자주 편곡되었다. 칸투스 피르무스로서의 성가 사용은 독립적인 베이스 라인으로 가능해진 더 강력한 화성 진행이 표준이 된 바로크 시대까지 주된 관행이었다.

가톨릭 교회는 나중에 미사 통상문의 그레고리오 성가를 다성 음악 편곡으로 대체하는 것을 허용했다. 팔레스트리나나 모차르트와 같은 작곡가들이 설정한 미사곡 형식으로서의 미사에는 키리에가 있지만 인트로이뚜스는 없는 이유가 바로 여기에 있다. 특별한 엄숙한 행사에서는 고유 미사곡도 합창 편곡으로 대체될 수 있었다. 고유 미사곡의 다성 음악 편곡을 가장 자주 작곡한 작곡가들 중에는 윌리엄 버드와 토마스 루이스 데 비토리아가 있다. 이러한 다성 음악 편곡에는 일반적으로 원래 성가의 요소가 포함되어 있다.

참조

[1]

웹사이트

Development of notation styles is discussed at Dolmetsch online

http://www.dolmetsch[...]

2006-07-04

[2]

웹사이트

The Constitution on the Sacred Liturgy, Second Vatican Council

http://www.christusr[...]

2006-07-05

[3]

웹사이트

The History of Gregorian Chant

https://stceciliasab[...]

St. Cecillia's Abbey

2024-05-21

[4]

논문

[5]

논문

Ademar de Chabannes, Carolingian Musical Practices, and Nota Romana

[6]

논문

Hartker, Gregor und die Taube: Zum Codex CH-SGs 390/391

https://elibrary.ste[...]

[7]

서적

The Oxford History of Western Music, Volume I – Music from the earliest notations to the 16th century

Oxford University Press

[8]

웹사이트

Paléographie musicale

https://archive.org/[...]

Desclée & Cie.

[9]

웹사이트

The symbolism of chant rhythm

http://www.calumcill[...]

Calumcille.com

2012-06-06

[10]

서적

Het oorspronkelijke ritme van het Gregoriaans: Een 'semiologisch-mensuralistische' studie

Landsmeer

[11]

논문

Uitgangspunten voor de ritmiek van Gregoriaans

[12]

서적

Graduale Lagal

Stichting Centrum voor de Kerkzang

[13]

논문

Zur ursprünglichen Ausführung des Gregorianischen Gesanges

[14]

논문

Proportionale Dauerwerte oder einfache Schattierungen im Gregorianischen Choral?

[15]

서적

Music in the Middle Ages

Norton & Comp.

[16]

논문

Rhythm and metre in French Classical plainchant

https://academic.oup[...]

[17]

웹사이트

記譜法の展開については Dolmetsch online

https://www.dolmetsc[...]

2006-07-04

[18]

웹사이트

第2バチカン公会議制定の典礼憲章

https://web.archive.[...]

2006-07-05

[19]

서적

Western Plainchant

[20]

서적

Gregorian Chant

[21]

웹사이트

マタイによる福音書26.30

https://www.cozoh.or[...]

[22]

서적

Gregorian Chant

[23]

서적

Western Plainchant

[24]

논문

Christian Church, music of the early

https://www.oxfordmu[...]

Oxford University Press

2001-01-20

[25]

서적

Western Plainchant

[26]

서적

Antiquity and the Middle Ages

[27]

웹사이트

Gregorian chant

https://www.newadven[...]

2006-08-23

[28]

서적

Gregorian Chant

[29]

서적

Antiquity and the Middle Ages

[30]

서적

Music of the Middle Ages

[31]

서적

Music of the Middle Ages

[32]

서적

Western Plainchant

[33]

서적

Gregorian Chant

[34]

서적

Medieval Music

[35]

서적

A Treasury of Early Music

[36]

서적

Gregorian Chant

[37]

서적

Western Plainchant

[38]

서적

Western Plainchant

[39]

웹사이트

The Constitution on the Sacred Liturgy, Second Vatican Council

http://www.christusr[...]

2017-12-11

[40]

서적

Medieval Music

[41]

서적

Gregorian Chant

[42]

서적

Anthology of Medieval Music

[43]

서적

Medieval Music

[44]

서적

Medieval Music

[45]

서적

Medieval Music

[46]

서적

Music of the Middle Ages

[47]

서적

Medieval Music

[48]

서적

Medieval Music

[49]

서적

Music of the Middle Ages

[50]

서적

Gregorian Chant & Western Plainchant

[51]

서적

Western Plainchant

[52]

서적

Gregorian Chant

[53]

서적

Gregorian Chant

[54]

서적

Music of the Middle Ages

[55]

서적

Gregorian Chant

[56]

서적

Gregorian Chant

[57]

서적

Western Plainchant

[58]

논문

Plainchant

https://www.oxfordmu[...]

Oxford University Press

[59]

서적

Women in Music

[60]

서적

Western Plainchant

[61]

서적

Gregorian Chant

[62]

서적

Gregorian Chant

[63]

서적

Chant

[64]

서적

Gregorian Chant

[65]

서적

Gregorian Chant

[66]

논문

Roman Catholic Church Music

https://www.oxfordmu[...]

Oxford University Press

[67]

서적

Chant

[68]

서적

The Early Medieval Sequence

[69]

서적

Western Plainchant

[70]

서적

Gregorian Chant

[71]

논문

Notation

https://www.oxfordmu[...]

Oxford University Press

[72]

서적

Chant : The Origins, Form, Practice, and Healing Power of Gregorian Chant

[73]

문서

日本盤CDのライナーノートに記載された濱田滋郎による解説

[74]

서적

The Languid and Bittersweet 'Gregorian Chant No. 5'

The Mystery Science Theater 3000 Amazing Colossal Episode Guide

[75]

웹사이트

Dolmetsch online

http://www.dolmetsch[...]

2006-07-04

[76]

웹사이트

제2차 바티칸 공의회의 전례헌장

http://www.christusr[...]

[77]

간행물

서양 중세음악-그레고리오 성가의 보급

글로벌 세계대백과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com